Lisa Güven ist frustriert. Seit fast einem Jahr denkt die 35-jährige Lehrerin aus Wuppertal über die Anschaffung eines neuen Autos nach. „Unser alter Golf ist jetzt zwölf Jahre alt“, sagt sie. „Wer weiß, wie lange der noch hält.“ Für Güven und ihren Ehemann steht fest, dass das nächste Auto elektrisch fahren soll. „Alles andere macht doch heute keinen Sinn mehr“, sagt sie. „Ich brauche ein Auto, um zur Arbeit zu fahren, aber ich will keine Umweltsünderin sein.“

Wie die meisten Deutschen wohnt das Paar in einem Mehrfamilienhaus – und da fangen die Probleme an. „Am liebsten würden wir eine Photovoltaik-Anlage aufs Dach setzen“, erzählt Güven. Verbunden mit einer Ladestation („Wallbox“) könnte das E-Auto dann mit selbst produziertem Ökostrom versorgt werden. „Leider haben unsere Nachbarn da etwas andere Ansichten“, seufzt Güven. Die Hausgemeinschaft ist zerstritten, was die Investition angeht, weshalb wir Güvens Namen für diesen Artikel geändert haben.

Doch die Ladesituation ist nur eine von vielen ungeklärten Fragen. Da wäre zum Beispiel die Lieferzeit: Wegen diverser Lockdowns in China ist die Produktion ins Stocken geraten – viele Kundinnen und Kunden müssen Monate, manchmal sogar über ein Jahr auf ein neues Fahrzeug warten. Das macht sich auch im Preis bemerkbar: E-Autos, die dieses Jahr zugelassen werden, erhalten einen Zuschuss von bis zu 9.000 Euro. Für 2023 ist die Höhe der Förderung – wenn es denn eine gibt – noch unklar. „Das ist schon frustrierend“, sagt Güven. „So langsam haben wir echt keinen Bock mehr.“

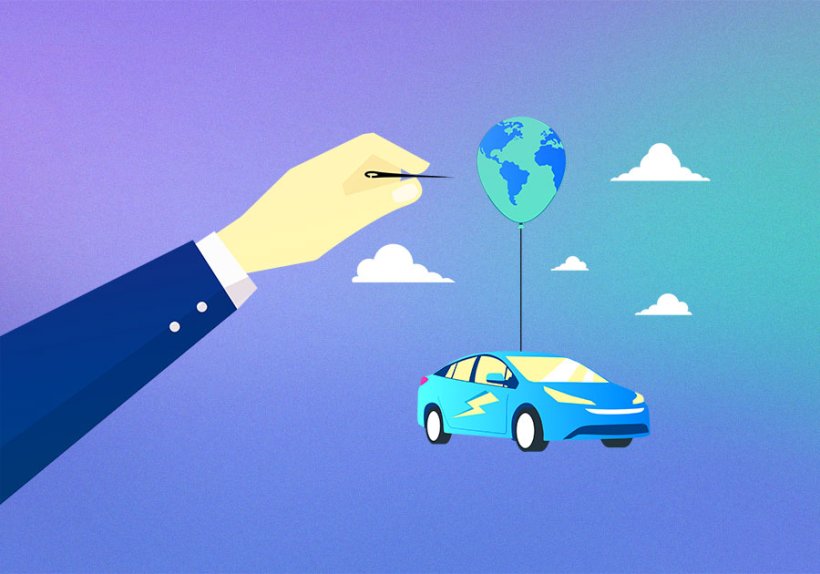

Mit dieser Feststellung ist die junge Frau nicht allein. Die Elektromobilität boomt: Anfang des Jahres waren rund 618.000 reine E-Autos in Deutschland zugelassen, Tendenz stark steigend. Doch im Alltag hapert es an vielen Stellen: fehlende oder kaputte Ladestationen, unklare Förderung, ökologische Bedenken. Schließlich müssen auch E-Autos mit Strom „betankt“ werden – und der fällt nicht vom Himmel. Trotz des Ausbaus der erneuerbaren Energie stammten 2021 noch immer 20 Prozent des deutschen Strommixes aus Atom- und 13,3 Prozent aus Kohlekraftwerken.

In den Akkus stecken zudem viele seltene Rohstoffe. So schätzt das Freiburger Öko-Institut, dass im Jahr 2030 weltweit 240.000 Tonnen Lithium allein für E-Autos benötigt werden. In Bolivien, Chile und Argentinien, wo 70 Prozent der weltweiten Vorkommen lagern, läuft der Abbau nicht ohne Konflikte ab. In Südamerika leiden indigene Völker ohnehin schon unter Landraub, Luft- und Wasserverschmutzung. Der Run auf Lithium dürfte die Lage weiter verschärfen. Sollte man sich unter diesen Vorzeichen also überhaupt ein E-Auto zulegen?

Volker Quaschning, Professor für Regenerative Energiesysteme an der HTW Berlin, beschäftigt sich schon lange mit dieser Frage. Seine Antwort: „Wenn ich E-Autos kritisiere, muss ich Autos insgesamt kritisieren.“ Ohne einen starken Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs sei eine echte Verkehrswende nicht machbar. Aber: Viele Bedenkenträger suchten nur allzu gerne eine Ausrede, um bei Diesel oder Benzin zu bleiben.

Dass E-Autos das kleinere Übel sind, steht mittlerweile außer Frage. Zwar fällt bei der Produktion der Stromer wegen des Akkus deutlich mehr CO2 an als bei Benzinern. Im Laufe ihres Lebens holen E-Autos diesen Nachteil aber wieder auf, da sie keine Abgase produzieren.

Ein konkretes Beispiel dazu liefert die Autoindustrie selbst: So listet der Hersteller Polestar detailliert auf, welche Emissionen bei der Produktion seines E-Autos „Polestar 2“ anfallen: Es sind insgesamt 24 Tonnen CO2. Diesem Wert wird der Volvo XC40 gegenübergestellt, ein vergleichbarer Verbrenner-SUV aus dem gleichen Konzern. Bei dessen Produktion werden „nur“ 14 Tonnen CO2 ausgestoßen. Allerdings verflüchtigt sich dieser Vorteil im Laufe des Autolebens: Ab 78.000 Kilometern fährt der elektrische Polestar im europäischen Strommix klimaneutral.

Auch unabhängige Studien haben den Vorteil von E-Autos mehrfach bestätigt. Eine der neuesten Untersuchungen dazu stammt von der Hochschule der Bundeswehr. Sie hat 790 Fahrzeuge miteinander verglichen und festgestellt, dass E-Autos von der Produktion bis zur Verschrottung zwischen 73 und 89 Prozent weniger CO2 ausstoßen als Verbrenner.