In den Alpen sind die Veränderungen deutlich spürbar. So hat die Jännerbahn, eine im Skitourismus beliebte Seilbahn am Königssee, sich in diesem Jahr dazu entschieden, keinen Skibetrieb mehr anzubieten. Stattdessen möchte man im Winter den Wandertourismus beleben: „Tourengeher und Schneeschuhwanderer sollen auf den Jennerwiesen voll auf ihre Kosten kommen“, so die Seilbahn-Betreiber. Für Hendrik Volpert vom Verband Deutscher Seilbahnen ist das eine Chance, auch in Zukunft mit Seilbahnen ganzjährig erfolgreich zu sein. Seilbahnen könnten sich durch schnelle Umstellung von Sommer- auf Winterbetrieb an die durch den Klimawandel geänderten Bedingungen anpassen und so auf den oft fehlenden Schnee reagieren, so Volpert.

Mehr als 2,3 Millionen Touristen kommen jedes Jahr in die Berchtesgadener Region. Im Winter finden sie immer häufiger ungünstige oder gar keine Skibedingungen vor. Das liegt am menschengemachten Klimawandel. 2023 war die Erde im Durchschnitt laut EU-Klimadienst Copernicus erstmals über einen Zeitraum von zwölf Monaten mehr als 1,5 Grad Celsius wärmer, verglichen mit dem vorindustriellen Zeitalter. Und das aktuelle Jahr startete gleich mit einem Rekord: Der Januar 2024 war der wärmste je gemessene Januar. Da macht auch die künstliche Beschneiung der Pisten, die viel Wasser und Energie benötigt, keinen Sinn mehr.

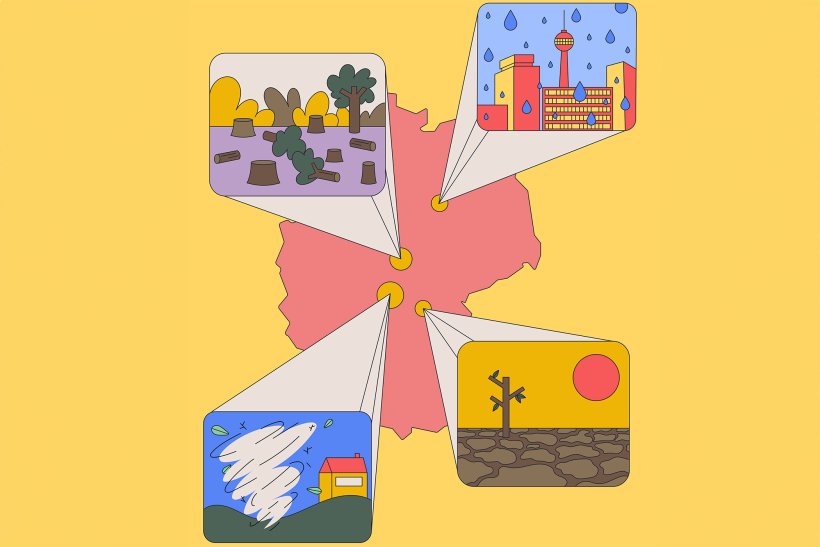

Wie stark die Auswirkungen des Klimawandels noch werden, hängt davon ab, wie schnell die globale Wirtschaft auf klimafreundliche Technologien umstellt. Ob das einst im Pariser Klimaabkommen festgeschriebene 1,5-Grad-Ziel noch einzuhalten ist, bezweifeln immer mehr Wissenschaftler. Für die Menschen bedeutet dies, dass sie ihr Verhalten und ihre Umgebung an die sich wandelnden Wetterverhältnisse in jedem Fall werden anpassen müssen. Wie sie das tun können, zeigen Prognosen von Klimaforschern. Die dort gezeigten Folgen sind – etwa in Form von Starkregen, Überschwemmungen, Dürre- und Hitzewellen – häufig beängstigend. Es gibt aber auch positive Aspekte.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat in seinen Klimaprojektionen berechnet, dass im Jahr 2049 die Temperaturen in Deutschland gegenüber dem Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1881 um durchschnittlich 1,9 bis 2,3 Grad steigen werden. Dann soll es in Berlin doppelt so viele heiße Tage über 30 Grad Celsius geben wie zwischen 1971 und 2000. Damals waren es im Schnitt sieben bis zehn, 2049 sollen es bis zu 20 werden. In Stuttgart könnte es dann sogar bis zu 70 heiße Tage geben. Die warmen Tage über 25 Grad nehmen sogar noch stärker zu: In 25 Jahren werden es bis zu 80 sein, erklärte Andreas Walter vom DWD der Tagesschau – also fast zwei Monate mehr.

Ein Sommer wie früher die Sommer in Südeuropa – diese Aussicht könnte für Feriengäste an Nord- und Ostsee durchaus attraktiv sein. Während solche Prognosen die Tourismuswirtschaft beflügeln dürften, stellen sie Agrarbetriebe vor enorme Herausforderungen: Wie mit den hohen Temperaturen, der erhöhten Verdunstung, wie mit Wassermangel oder gar Dürre umgehen? Neue Bewässerungskonzepte müssen erstellt, Fruchtfolgen umgeplant, auf neue, dürreresistente Sorten umgestellt werden.

Auch die Waldwirtschaft muss umdenken. Das große Fichtensterben in den deutschen Wäldern ist nur ein Vorbote für künftige Umwälzungen. Laut Waldzustandsbericht 2023 ist nur jeder fünfte Baum in Deutschlands Wäldern gesund. „Palmen wachsen hier inzwischen besser als Buchen“, zitiert die Tagesschau Maximilian Weigand, Direktor des Botanischen Gartens in Bonn. Auch andere Pflanzen leiden unter den Folgen von Hitze, Trockenheit und Unwetter. Welche Arten sich hier am Ende tatsächlich behaupten, lasse sich nicht vorhersagen. Denn die Bedingungen in Südeuropa könnten nicht einfach auf das Deutschland der Zukunft übertragen werden.

Zu der allgemeinen Erwärmung kommen zunehmende Wetterextreme, etwa in Form von Starkregen, Überschwemmungen, Dürre- und Hitzewellen. Ein Team vom Zentrum für internationale Klimaforschung in Oslo (CICERO) hat ermittelt, dass bis zu 70 Prozent der Weltbevölkerung überdurchschnittlich oft Extremwetter erleben werden, sollte der Klimaschutz nicht verbessert werden. Starkregen werde dann insbesondere in den Tropen und Subtropen häufiger auftreten, vor allem in Süd- und Ostasien sowie Äquatorialafrika, aber auch in den nördlichen hohen Breiten. Hitzewellen werden hingegen fast für die gesamte Welt zunehmen. Sollten die globalen Emissionen ab sofort drastisch gemindert werden und die Erwärmung unter zwei Grad bleiben, werde vor allem die Mittelmeerregion häufiger Hitzewellen erleben.

Die Aussagekraft dieser Prognosen mag noch recht weit und allgemein gefasst wirken. Doch zusammengenommen weisen sie in ein immer volatileres und schwieriger zu handhabendes Wettergeschehen. Boden, der austrocknet, bevor er von Starkregen heimgesucht wird. Winterliche Hochtemperaturphasen, die von kurzphasigen Frostperioden abgelöst werden. Unter Gluthitze leidende Städte, in denen man wochenlang nicht mehr vor die Tür treten möchte. Was macht das mit den Menschen, dem sozialen Gefüge? Das Projekt „Strategische Vorausschau“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung hat Szenarien durchgespielt, in denen neben dem Klimawandel auch die Digitalisierung, Urbanisierung und der aufkeimende Nationalismus berücksichtigt wurden.

In einem positiven der sechs Szenarien, die sich teilweise recht dystopisch lesen, reagieren die Menschen mit einem Rückzug aus den viel zu heißen Städten in ländliche Regionen. Die Gesellschaft richtet sich in dem Fall freiwillig an umwelt-, sozialund klimaverträglichen Zielen aus, begnügt sich mit weniger Wohlstand, Selbstversorgung liegt im Trend. In einem anderen Szenario finden sich die Menschen in einem bonusgesteuerten System wieder, das klimafreundliches Verhalten belohnt. Kein Szenario liest sich wirklich attraktiv. Aber am Ende kommt es eben darauf an, was die Menschen daraus machen. Dass sich der Lebensstil in Deutschland ändern wird, ist keine Frage des Wünschens. Es passiert längst – vom Königssee bis nach Rügen – und jeden Tag ein wenig mehr.

Illustration: Marcela Bustamante