Zukunft der Mobilität – das ist mehr als Hyperloop-Röhren oder Hyperschall-Flugzeuge, die wie die gute alte Concorde zwischen den Kontinenten hin- und herfliegen. Die Zukunft der Mobilität spielt sich in Deutschland vor allem auf vier Rädern ab. Drei Viertel der Deutschen halten ihr Auto für unverzichtbar im Alltag. Kein Wunder, wenn es davon in Deutschland so viele gibt: Anfang 2024 kamen bundesweit 580 Pkw auf 1.000 Einwohnerinnen und Einwohner – damit liegt die ewige Autofahrernation im europäischen Vergleich im Mittelfeld. Vermutlich werden wir auch in hundert Jahren noch in kleinen, schmalen Gefährten durch die Straßen flitzen.

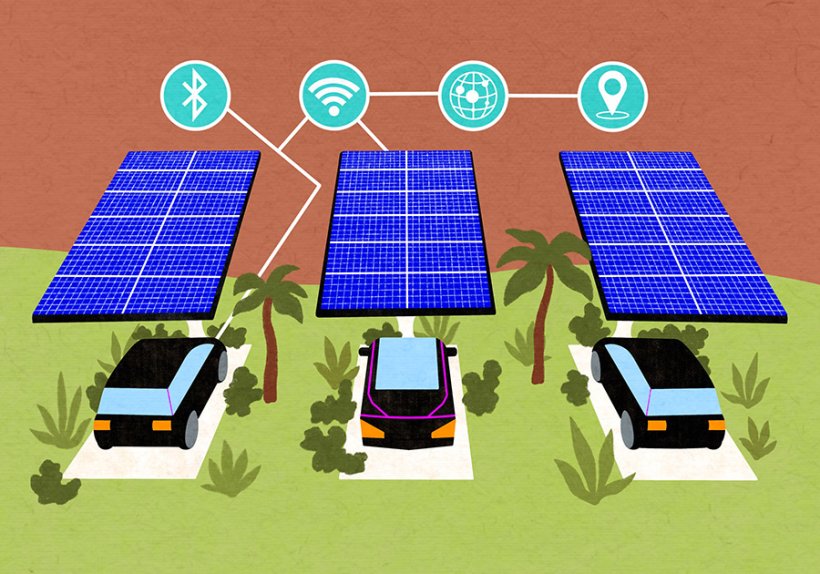

Aber die Fahrzeuge werden sich verändern. Elektrofahrzeuge sind unterwegs. Der Kampf um Ladestationen ist dann längst gewonnen. Der Autohersteller Mercedes zum Beispiel zeigt schon heute, wie eine fünf Mikrometer dünne Photovoltaik-Beschichtung dafür sorgt, dass die Fahrzeuge mit selbst produziertem Sonnenstrom

fahren, mit einem Wirkungsgrad von 20 Prozent. Auf einer Fläche von elf Quadratmetern, was einem mittelgroßen SUV entspricht, lässt sich „unter Idealbedingungen“ und normiert auf die Einstrahlung am Firmenstandort Stuttgart genug Energie für bis zu 12.000 Kilometer im Jahr erzeugen. In Los Angeles kann der Kunde seine Fahrstrecke komplett mit Solarstrom decken, der in die Hochvoltbatterie eingespeist wird. Im eher schattigen Stuttgartwäre es etwas weniger.

FLEXIBEL UND VERNETZT

Fest steht: Im Land der Ingenieure und Denker werden die lauten Stinker von heute der Vergangenheit angehören. Wie die leise Elektromobilität klingt, kann man heute schon in der chinesischen Millionenstadt Shenzhen erleben. Vernetzte, hocheffiziente Fahrzeuge werden in Zukunft unterwegs sein. „Heutige Fahrzeuge sind Antworten auf ganz andere Anforderungen, sie sind auf den Menschen als Fahrer ausgerichtet. Jetzt einfach das Lenkrad auszubauen und in den frei gewordenen Platz eine elektronische Lenk- und Steuerungsautomatik einzubauen, schafft nur bedingt einen Mehrwert. Mit der Möglichkeit der Automatisierung können wir auch das Auto an sich neu denken“, sagt Timo Woopen, Projektleiter von UNICARagil, in dem sich acht Universitäten und neun Unternehmen zusammengeschlossen haben, um neue Fahrzeuge zu entwickeln: Fahrwerk und Antrieb in einem, hochbewegliche Dynamikmodule, modernste Sensorik, Steuerung und Leitwarten – ideal für den engen Stadtverkehr. Die Daten liefert ein Miniflugzeug, die so genannte Infobiene aus der Luft.

Vernetzung ist das große Thema der Zukunft. Heute nutzen Autofahrerinnen und Autofahrer Hilfsmittel und Navigationssysteme, um sich im immer dichteren Verkehr zurechtzufinden. In Zukunft werden Autos softwaregesteuerte Maschinen sein, die miteinander kommunizieren und in Echtzeit aus ihren Daten lernen. „Einige der heute produzierten Autos sind mit mehr als 50 Konnektivitätsfunktionen ausgestattet“, heißt es in einem technikbegeisterten Blog des Autozulieferers Continental. Dieser sieht enorme Chancen für Konnektivität, Infotainment oder die Fernsteuerung von Autos. Alles im Zeichen von mehr Sicherheit, Komfort und Bequemlichkeit. Gaming, KI-gestützte Sprachassistenz und Virtual Reality sowie eine Vielzahl intelligenter Assistenzsysteme werden in die Fahrerkabinen integriert – Ziel ist das autonome Fahren.

In den USA ist das autonome Fahren bereits Realität. Die Alphabet-Tochter Waymo betreibt 800 Robotaxis in Arizona und Kalifornien und verzeichnet 100.000 Fahrten pro Woche. Dabei trifft die KI Entscheidungen auf Basis von Sensorund Kameradaten und wird durch maschinelles Lernen immer besser. Je mehr Kilometer gefahren werden, desto besser erkennen die Systeme Verkehrsmuster und passen sich neuen Situationen an.

DAS ROBOTAXI FÄHRT WIE OMA

Studien zeigen auch, dass autonome Fahrzeuge die Zahl der durch menschliches Versagen verursachten Unfälle um ein Drittel reduzieren, da sie in kritischen Situationen konzentrierter und präziser agieren. „Ich liebe sie. Sie fahren so langsam und vorsichtig wie meine Oma. Wenn ich sie an einer Kreuzung sehe, bremse ich gar nicht erst ab, weil ich weiß, dass sie sowieso warten“, sagt ein Radfahrer aus San Francisco, den Mobility-Tech-Blogger Stephan Tschierschwitz zu seinen Erfahrungen befragt hat. Und schließlich überzeugen Robotaxis auch ökologisch: Autonome Fahrzeuge fahren deutlich effizienter und verbrauchen weniger Energie.

Die Mobilität der Zukunft verändert auch unsere Städte: Straßen und Parkplätze weichen Radwegen, breiteren Bürgersteigen und Busspuren. Das Konzept der „15-Minuten-Stadt“ wird möglich: Grünflächen Sportstätten, Behörden, Schulen, Geschäfte und Arbeitsplätze sind innerhalb von 15 Minuten zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichbar. Vorreiter wie Paris und Mailand treiben diesen Wandel voran. Städtische Räume werden lebenswerter und nachhaltiger.

Aber was wäre die Zukunft, wenn sie schon begonnen hätte? Noch ist die Mobilität der Zukunft vor allem eines, Zukunft. Denn die neuen Fahrzeuge fahren alle elektrisch, und mit dem Umstieg auf die E-Mobilität tun sich die Deutschen schwer. Aber auch die Branche hat mit den Umwälzungen zu kämpfen. Laut Verband der Automobilindustrie kostet der Umbau 190.000 Arbeitsplätze. E-Autos brauchen einfachere Bauteile, in der Produktion wird weniger Personal benötigt. Schon werden Stellen abgebaut und Investitionen gekürzt. Unkalkulierbare Energiepreise und fehlende Ladepunkte sind weitere Gründe, warum die e-mobile Zukunft nicht kommt. In jeder zweiten Kommune in Deutschland gibt es Mitte 2024 keinen einzigen öffentlichen Ladepunkt, in acht von zehn Kommunen keinen einzigen Schnellladepunkt. Das ist übrigens ein europaweites Problem: „In ganz Griechenland gibt es weniger Ladesäulen als in Hamburg“, stellt VDA-Präsidentin Hildegard Müller fest.

»Schon in zwei Jahren könnten in Deutschland selbstfahrende Robo-Busse unterwegs sein.«

Sie fordert „wettbewerbsfähige Energiepreise, weniger erdrückende Bürokratie, schnelle Planungs- und Genehmigungsverfahren, ein wettbewerbsfähiges Steuer- und Abgabensystem, mehr Freihandelsabkommen – die Liste ist lang, die Aufgaben drängen“.

DAS AUTO STEHT IM MITTELPUNKT

Vielleicht liegt das Problem viel tiefer? 49,1 Millionen Pkw sind in Deutschland aktuell zugelassen – damit steht das Verkehrsmittel im Mittelpunkt der politischen Aufmerksamkeit. Zu Unrecht? „Wir sollten nicht mehr den Besitz, sondern den Zugang und die Nutzung von Mobilität in den Mittelpunkt stellen. Private Pkw stehen 23 Stunden am Tag und sind im Schnitt mit 1,2 Personen besetzt, wenn sie fahren“, sagt Smart-Mobility-Experte Dr. Hans-Peter Kleebinder. Eine zukunftsorientierte Mobilitätskultur müsse breiter, vielfältiger und ökologischer sein. „Wir haben uns völlig von Mobilität abhängig gemacht. Und das ist vor allem Automobilität“, so Kleebinder in einem Blog der Deutschen Bahn. Man könnte also meinen, dass Bahnen und Busse die Mobilität der Zukunft einläuten. Auch hier sind visionäre Konzepte in greifbarer Nähe: Digitalisierung, Automatisierung, neue Kommunikationstechnologien und -standards, moderne Material- und Fertigungstechnologien sowie der Einsatz von KI können Busse und Bahnen attraktiver machen, weil sie höhere Kapazitäten effizienter in der bestehenden Infrastruktur ermöglichen.

Auch hier geht es schrittweise in Richtung Automatisierung: Schon in zwei Jahren könnten in Deutschland autonome Robo-Busse fahren, sagte der Präsident des Kraftfahrt-Bundesamtes, Richard Damm, der Neuen Osnabrücker Zeitung. Vorreiter ist Hamburg: Bis 2030 könnten 10.000 autonome Shuttle-Busse in der Stadt unterwegs sein. Solche Fahrzeuge sind zwar teuer in der Anschaffung. Aber sie sind unglaublich flexibel im Einsatz – unabhängig von Personalkosten.

Im Schienenverkehr gibt es längst zukunftsweisende Konzepte wie den „Next Generation Train (NGT)“, der technische Träume wahr werden lässt: Doppelstöckige Hochgeschwindigkeits-Triebzüge für Tempo 400 oder automatisch fahrende Flüster-Güterzüge, die je nach Bedarf aus Waggons und Triebköpfen zusammengesetzt Fracht durchs Land transportieren.