Es war ein klassisches Mensch-Maschine-Setting. Auf der einen Seite: 157 Hautärzte aus zwölf Universitätskliniken. Auf der anderen Seite: eine Künstliche Intelligenz. Die Aufgabe: 100 Bilder danach beurteilen, ob es sich um ein Muttermal oder einen schwarzen Hautkrebs handelt. Und, Sie ahnen es vielleicht schon: gewonnen hat die Maschine.

Durchgeführt wurde der Test am Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) Heidelberg, eine gemeinsame Einrichtung des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ), des Universitätsklinikums Heidelberg (UKHD) und der Deutschen Krebshilfe und die Ergebnisse im Rahmen einer Studie im April 2019 veröffentlicht. Tatsächlich schnitten nur sieben der 157 Dermatologen besser als das zuvor mit über 12.000 Bildern trainierte Computerprogramm ab, 14 erzielten gleich gute, 136 aber eindeutig schlechtere Ergebnisse. Dabei spielte es auch keine Rolle welche Position und Erfahrung der Arzt hatte. Im Durchschnitt waren Assistenzärzte über Fach- und Oberärzte bis zum Chefarzt dem Algorithmus unterlegen.

Beispiele wie diese häufen sich auch in anderen Teilgebieten der Medizin, und immer ist das Prinzip gleich: Ein Computerprogramm erhält Zugriff auf eine riesige Masse an medizinischen Daten und lernt, im Grunde wie ein menschlicher Arzt auch, Muster zu erkennen. Nur, dass die Maschine eine weitaus größere Menge an Daten verarbeiten kann, und das in rasender Geschwindigkeit. Wie in der neurochirurgischen Abteilung der Berliner Charité. Dort soll ein KI-basiertes Assistenzsystem in Zukunft dabei helfen, akute Schlaganfall-Patienten optimal zu behandeln.

Für diese haben die Ärzte grundsätzlich drei Behandlungsoptionen. Entweder, man versucht, das Blutgerinnsel im Kopf medikamentös aufzulösen, es mit einem Katheder zu entfernen oder verzichtet ganz auf einen Eingriff, wenn der Nutzen im Vergleich zu den Nebenwirkungen als zu gering eingestuft wird. Welche der drei Optionen sinnvoll ist, entscheidet vor allem die Tatsache, wie lange die Versorgung der Gehirnzellen mit Sauerstoff bereits unterbrochen war. Sechs Stunden nach dem Schlaganfall, so die medizinische Leitlinie, ist das Gewebe in der betroffenen Region abgestorben und eine Wiederherstellung des Blutflusses demzufolge ohne Nutzen. Das Problem: Es handelt sich um Durchschnittswerte, und so kann es passieren, dass man Patienten im Einzelfall eine Therapie vorenthält, die ihnen aber geholfen hätte, weil sie in ihrer spezifischen Konstitution vom Mittelwert abweichen.

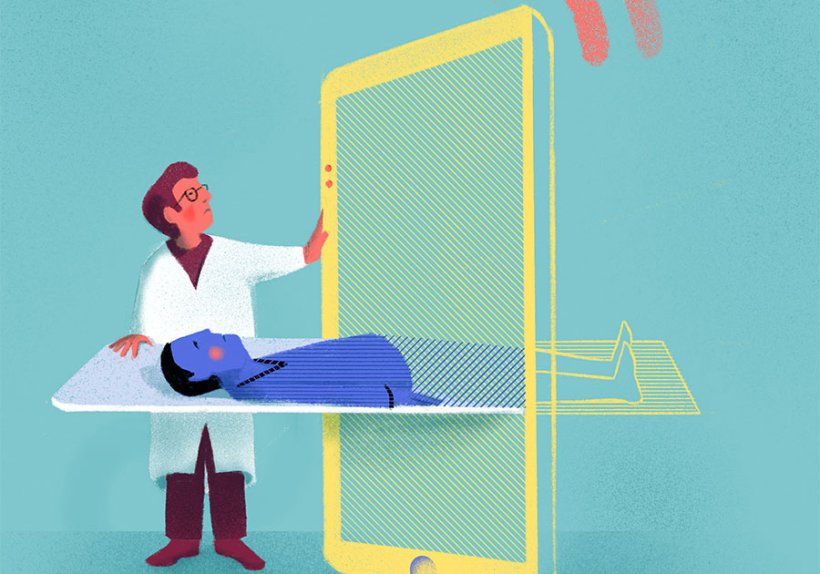

Hier kommt nun die Maschine zum Einsatz: Sie durchsucht in wenigen Minuten viele Tausend Datensätze zu Schlaganfällen, darunter auch CT- oder MRT-Aufnahmen, gleicht den aktuellen Fall mit den gespeicherten Informationen ab und errechnet eine Simulation, wie sich die Auflösung des Gerinnsels im Blutgefäß auswirken würde. „Der Arzt erhält auf Basis dieser Informationen auf seinem Tablet-Computer in kürzester Zeit eine Empfehlung für die beste Therapieoption – entscheiden muss er am Ende natürlich selbst“, so Dietmar Frey, Neurochirurg an der Berliner Charité, gegenüber dem Wirtschaftsmagazin Bilanz. „Durch die personalisierte Behandlung können wir in Zukunft beispielsweise Patienten behandeln, deren Schlaganfall zwar bereits vor sieben Stunden aufgetreten ist, die aber noch genügend lebendes Gehirngewebe in der betroffenen Region haben.“

Ein besonders großes Potenzial wird dem Einsatz von KI-Systemen zugesprochen, wenn es um die Entwicklung maßgeschneiderter Therapien geht, wie sie der immer detailliertere Einblick in die molekularen und biologischen Prozesse des Patienten möglich macht. So können bereits heute hunderte Gene eines Tumors analysiert und auf diese Weise Informationen über veränderte Eiweiße im Körper des Patienten gesammelt werden. Zusätzlich können über tragbare Geräte eine ganze Reihe von Vitaldaten dokumentiert werden. Am Ende, und da kommt dann die KI ins Spiel, werden die Daten maschinell ausgewertet, auf Auffälligkeiten geprüft und Behandlungsempfehlungen ausgesprochen. Nach der Meinung vieler Experten wird es in der Zukunft schwierig sein, überhaupt noch ohne KI die beste Kombination und Dosierung von Medikamenten für einen Patienten zu finden.

Dabei könnten solche digitalen Assistenzsysteme nicht nur beim Erfassen und Interpretieren neuer Daten behilflich sein, sondern auch dabei, bestehende Daten überhaupt erst nutzbar zu machen, die oftmals in stark unstrukturierter Form vorliegen. Darauf hat sich etwa das New Yorker Start-up Flatiron Health spezialisiert, seit 2018 eine Tochter der Hoffmann-La Roche AG. Der Pharmakonzern hatte das Unternehmen 2018 zugekauft, um seine eigenen Datenbestände, bestehend aus rund zwei Millionen Patientenakten, in Zukunft sinnvoller nutzen zu können. Konkret geht es Roche dabei um neue Behandlungsoptionen für Brustkrebs. Bislang wurde ein bestimmtes Medikament in der Regel nur bei Frauen angewandt, deren Herz vollkommen gesund ist. Auch deshalb, weil zu Frauen mit leichten Herzschäden keine Daten vorlagen.

Genau dies übernahm ein von Flatiron Health programmiertes KI-System. Es analysierte sämtliche vorliegende Gesundheitsakten und ermittelte 50 Betroffene, die das Medikament trotz leichter Beeinträchtigung gut vertragen hatten. Ohne eine langjährige Studie zur Arzneimittelsicherheit anstoßen zu müssen, machte es das Assistenzsystem also möglich, den Einsatz des Medikaments auf weitere Patientinnen auszudehnen – und auch damit den Ärzten mehr Behandlungsoptionen zu geben.

Diesen wird übrigens auch nach wie vor die letzte Entscheidungskompetenz zugesprochen, auch wenn die digitalen Assistenten in der Diagnose und was Therapievorschläge angeht, immer besser werden. Auch in zehn Jahren, so die Forscher der eingangs zitierten Studie zur Hautkrebserkennung mittels KI, werde ein Computerprogramm die klinische Diagnose durch den Hautarzt nicht ersetzen. „Es ist ähnlich wie beim Autopiloten im Flugzeug: Bei gutem Flugwetter und häufigen Strecken ist das Assistenzsystem hilfreich. Bei schwierigen Landungen muss ein erfahrener Pilot hingegen Verantwortung übernehmen. Das kann ein Computer so allein nicht leisten“, so Titus Brinker, Leiter der Studie und Wissenschaftler am DKFZ, NCT Heidelberg sowie Assistenzarzt an der Universitäts-Hautklinik Heidelberg.