Das größte Windrad der Welt geht im kommenden Sommer in der Lausitz in Betrieb. Es wird fast so hoch sein wie der Berliner Fernsehturm: 363 Meter, fünf Meter weniger als der „Telespargel“ in der Hauptstadt, wird der sogenannte „Höhenwindturm“ in die Höhe ragen. Die Nabenhöhe, also die Höhe des Mittelpunkts der drei Rotorblätter, wird mit 300 Metern etwa auf dem Niveau der Spitze des Pariser Eiffelturms liegen. Standort des neuen Lausitzer Wahrzeichens ist die Hochkippe Schipkau nahe der Gemeinde Klettwitz, auf halber Strecke zwischen Cottbus und Dresden.

„In dieser Höhe wehen konstante und stärkere Winde“, erklärt Jochen Großmann, der die Betreiberfirma des Windrads, Gicon, gegründet hat. „Der Wind hat in dieser Höhe nicht nur höhere Mittelwerte, sondern auch eine breitere Verteilung, was zu deutlich mehr Volllaststunden bei Windenergieanlagen in dieser Höhe führt. Die Leistung liegt damit im Bereich von Offshore-Anlagen, aber bei Onshore-Betriebsverhältnissen.“ Und die sind deutlich wirtschaftlicher als auf hoher See. Die Leistung des Höhenwindturms soll doppelt so hoch sein wie die herkömmlicher Windräder.

Das Dresdner Unternehmen mit seiner patentierten Technologie sei derzeit das einzige, das solche Windräder errichten könne, zitiert der Landesverband Erneuerbare Energie Sachsen den Gicon-Chef Jochen Großmann: „Mit dem Höhenwindturm schreiben wir Geschichte. Nach über zehn Jahren Forschung und Entwicklung können wir nun den Grundstein für ein neues Zeitalter der Windenergie legen.“ Höhenwindkraftanlagen könnten in Zukunft zwei Windkraftanlagen an Land ersetzen. Und sie sind selbst eine touristische Attraktion. Die Akzeptanz in der Region für das neue Windrad sei hoch, sagen die Betreiber. In Klettwitz gebe es viel Unterstützung für das Projekt, die Anwohner:innen seien neugierig auf die Innovation.

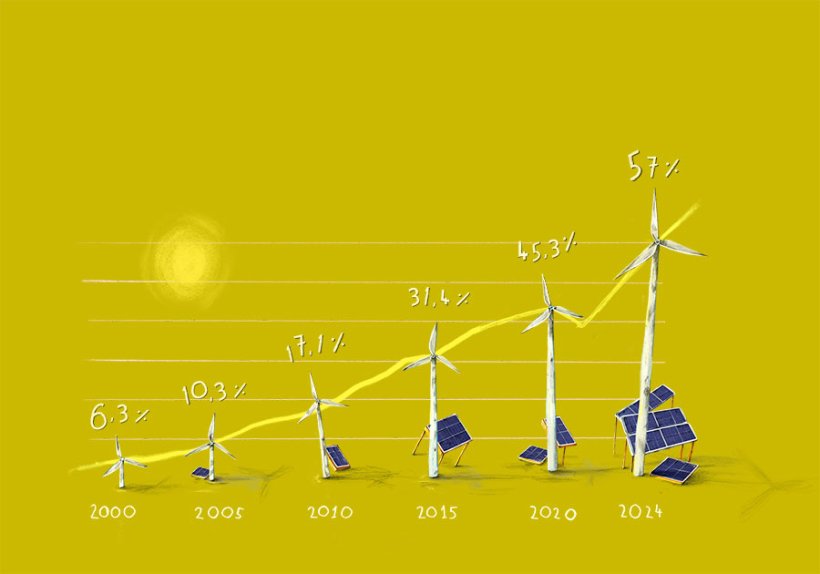

Solche Rekordbauwerke können die Akzeptanz für Windenergie steigern, wenn es nicht zu viele werden. Und sie sind ein Beispiel für die Innovationskraft deutscher Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien. Die Nachfrage ist groß. Bereits im Jahr 2030 sollen mindestens 80 Prozent des in Deutschland verbrauchten Stroms aus erneuerbaren Energien stammen. Zwar wurden im ersten Halbjahr 2024 bereits 57 Prozent des Stromverbrauchs durch Erneuerbare Energien gedeckt. Doch um die verbleibenden 23 Prozent zu erzeugen, muss die Menge an erneuerbarem Strom mehr als verdoppelt werden. Denn bis 2030 wird auch der Strombedarf massiv steigen, etwa durch den großflächigen Einsatz von Wärmepumpen, den Umstieg auf Elektrofahrzeuge und die Elektrifizierung von Industrieprozessen. Bis zu 600 Terawattstunden erneuerbarer Strom werden dann pro Jahr benötigt, 2023 sind es rund 272 Terawattstunden.

INNOVATIVE TECHNOLOGIEN GEFRAGT

Eine Verdoppelung der Kapazitäten und mehr in den nächsten fünf Jahren erfordert innovative Technologien. Zum einen, um die Eingriffe in die Landschaft so schonend wie möglich zu gestalten, zum anderen, um neue, siedlungsfernere Standorte zu erschließen. Neben dem Ersatz alter, ineffizienter Windenergieanlagen durch moderne, größere Anlagen („Repowering“), neben der Errichtung von Hochwindanlagen in ehemaligen Braunkohleabbaugebieten wie in der Lausitz und im Rheinischen Revier, werden zunehmend auch Windanlagen in Wäldern geplant. Hier sind die Auflagen für den Artenschutz allerdings hoch. Als mögliche Standorte kommen deshalb vor allem „junge und monokulturell genutzte Wirtschaftswälder in Frage“, schreibt etwa der Energieversorger EnBW.

Eine weitere Lösung ist der Ausbau der Windenergie auf hoher See. Offshore-Anlagen sind allerdings teuer zu bauen und zu betreiben. Dennoch rechnen sie sich. Der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) hat errechnet, dass im Jahr 2023 in der sogenannten Ausschließlichen Wirtschaftszone in Nord- und Ostsee knapp 80.000 Megawatt Windkraftleistung unter Berücksichtigung des Naturschutzes installiert werden könnten. Das wären rund 700 Terawattstunden erneuerbarer Strom pro Jahr und damit mehr als Deutschland im Jahr 2030 benötigt.

»Werden bis 2050 alle Windkraftanlagen an Land wieder abgebaut?«

EUROPAS KRAFTWERK: DIE NORDSEE

Vor allem die Nordsee steht im Fokus der Ausbaupläne. Sie ist relativ seicht, der Wind weht beständig. Hier, fernab der Küsten, soll das Kraftwerk der Zukunft entstehen. Neben den Offshore-Windanlagen sollen künstliche Inseln mitten im Meer entstehen. Sie dienen als Standorte für die Wechselrichter, die den Windstrom in Gleichstrom für den Transport an Land umwandeln. Strom aus den umliegenden Windparks wird hier gesammelt und weiter verteilt. Bis 2050 sollen auf diese Weise in der Nordsee 300 Gigawatt erzeugt werden, das sind rund 12.600 Terawattstunden pro Jahr. Erneuerbare Energie im Überfluss – aber nicht nur für Deutschland. Die Nordsee soll das „grüne Kraftwerk Europas“ werden, wie die Betreiber des Konsortiums North-Sea-Wind-Power-Hub schreiben. Bedeutet das, dass bis 2050 alle Windkraftanlagen an Land abgebaut werden können?

Im Jahr 2020 wurden in Europa insgesamt rund 13.200 Terawattstunden Strom verbraucht – wobei Wärmeerzeugung, Mobilität und viele industrielle Prozesse noch weitgehend auf fossilen Energieträgern basieren. Europäische Think Tanks gehen davon aus, dass der europäische Stromverbrauch bis 2050 um rund ein Drittel steigen wird. Dem überproportional steigenden Strombedarf für Wärme, Verkehr und Industrie steht dann eine verbesserte Energieeffizienz vieler Verbraucher gegenüber.

17.600 Terawattstunden Verbrauch pro Jahr stünden dann 12.600 Terawattstunden Produktion aus der Nordsee gegenüber. Dieses Kraftwerk allein wird es also nicht richten, und bis dahin werden auch nicht alle Windkraftanlagen an Land abgebaut sein. Aber es gibt ja noch andere Quellen für erneuerbaren Strom. Und nicht zu knapp. Den zweiten Wachstumspfad hin zur Klimaneutralität, die in Deutschland für das Jahr 2045 angestrebt wird, sollen Photovoltaikanlagen bilden. Zu den Bausteinen gehören neben kommerziellen Solarparks auch private PV-Dachanlagen bis hin zu sogenannten Balkonkraftwerken. Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) sieht bis 2040 eine Solarstromleistung von 400 Gigawatt vor. Mindestens die Hälfte davon soll auf Dächern installiert werden. Das wiederum entspräche allein in Deutschland einer jährlichen Strommenge von 3.500 Terawattstunden – bei optimalen Wetterbedingungen. Hinzu kommt, dass immer mehr private Betreiber:innen über Stromspeicher verfügen und damit nicht nur ihre Eigenversorgung mit selbst erzeugtem Solarstrom verbessern, sondern auch einen Beitrag zur Netzstabilität leisten.

Neben diesen Bausteinen der Energiewende gibt es zahlreiche weitere: Wasserkraftwerke, Gezeitenenergie, Geothermie, Biomasse. Technologien wie der von manchen ins Spiel gebrachte Fusionsreaktor sind dagegen noch ferne Zukunftsmusik. Alle Prognosen gehen davon aus, dass Wind und Sonne auch im Jahr 2050 die wichtigsten Energielieferanten sein werden.