Kaum hat das neue Jahr 2025 begonnen, da verbreitet die Bundesnetzagentur eine gute Nachricht: Der Anteil erneuerbarer Energien an der Stromerzeugung in Deutschland lag 2024 bei gut 60 Prozent – ein neues Spitzenergebnis, das deutlich über dem von Statista genannten EU-weiten Durchschnittswert von rund 46 Prozent liegt.

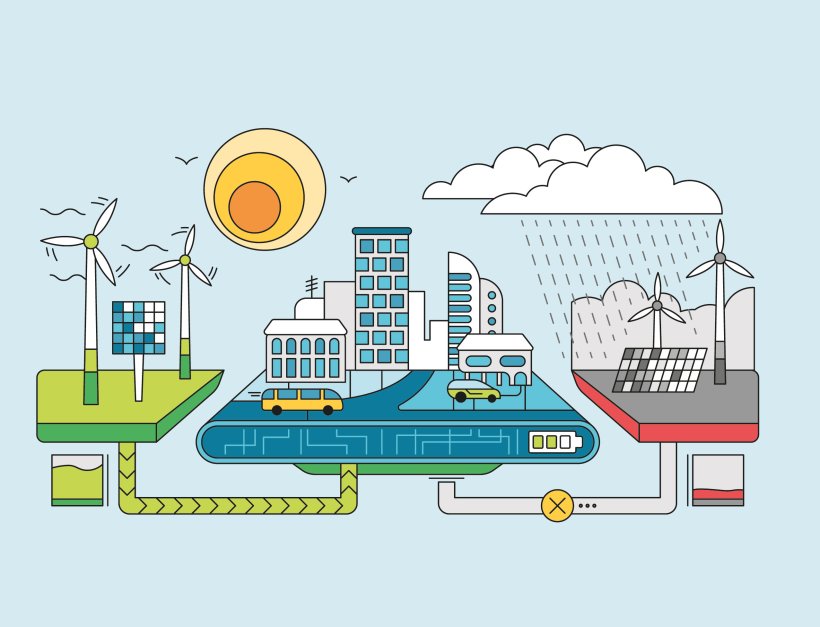

Doch daraus ergibt sich eine wohlbekannte grundsätzliche Herausforderung: Die Stromerzeugung aus regenerativen Energiequellen unterliegt starken Schwankungen, je nach Wetterlage und Jahreszeit. Das bedrohlichste Szenario sind so genannte Dunkelflauten – die Gleichzeitigkeit von Dunkelheit und fehlendem Wind bei hohem Strombedarf, typisch für den Winter.

Um diese Unwägbarkeiten auszugleichen, sind effiziente Stromspeicher nötig – ob innovativ oder mit langer Tradition.

SCHNELL GESTARTET, GROSSER WIDERSTAND

Zu letzteren zählt die Technologie der Pumpspeicherkraftwerke, deren Anfänge gut 130 Jahre zurückreichen – im 21. Jahrhundert haben die 31 noch betriebenen Anlagen in Deutschland laut der RWTH Aachen, die regelmäßig das Marktstammdatenregister (MaStR) der Bundesnetzagentur auswertet, eine Speicherkapazität von rund 39 Gigawattstunden (GWh) und eine Leistung von ungefähr zehn Gigawatt.

Zur Unterscheidung: Die Speicherkapazität eines Stromspeichers gibt an, wie viel Energie bei der Aufladung maximal gespeichert werden kann. Sie wird in Kilowattstunden (kWh) beziehungsweise mit höheren Vorzeichen angegeben. Die Einheit Kilowatt, kW, bezeichnet die Leistung, mit der ein Stromspeicher entladen wird. Simpel ausgedrückt: Wie viel hineinpasst, sagt die Kapazität – wie viel rauskommt, die Leistung.

Pumpspeicherkraftwerke können sehr schnell in Betrieb genommen werden, etwa um einen großflächigen Stromausfall zu kompensieren, außerdem eignen sie sich, um die Volatilität der erneuerbaren Energien auszugleichen.

Doch sie haben gravierende Nachteile: Ihr Bau kann viele Jahre dauern und Milliarden von Euro kosten, geeignete Standorte sind kaum vorhanden, für ihre Errichtung sind gravierende Eingriffe in Natur und Ökosysteme nötig, weswegen die Errichtung meist auf massiven Widerstand der Bevölkerung trifft. Und Pumpspeicherkraftwerke sind laut dem Portal Solarserver, das sich auf eine Studie des bayerischen Wirtschaftsministeriums bezieht, unter den gegenwärtigen Marktbedingungen kaum wirtschaftlich zu betreiben.

Ob und wie Pumpspeicherkraftwerke künftig eine wichtige Rolle bei der Speicherung des Stroms aus erneuerbaren Energien spielen werden, ist unklar und hängt von vielen Faktoren ab – unter dem Stichwort Technologieoffenheit sollten sie jedoch nicht außer Acht gelassen werden.

EXORBITANTE DYNAMIK

Ein enormes Zukunftspotenzial hingegen haben Batteriespeicher. Sie lassen sich in drei wesentliche Bereiche unterteilen. Zum einen die Heimspeicher privater Haushalte, die vor allem den Eigenverbrauch aus Photovoltaikanlagen erhöhen sollen und laut MaStR Ende Januar 2025 eine Speicherkapazität von 15 Gigawattstunden (GWh) hatten. Zum Vergleich: Das entspricht ungefähr dem Tagesverbrauch an Strom von 1,8 Millionen Haushalten. Auf dem zweiten Platz bei der Speicherkapazität liegen Großspeicher mit 2,2 GWh, gefolgt von gewerblichen Speichern, die beispielsweise von Industrieunternehmen betrieben werden, mit knapp 0,742 GWh.

Diese Daten gewinnen noch an Gewicht, wenn man sich die Dynamik der Entwicklung anschaut. Die Anzahl der Heimspeicher in Deutschland ist in den vergangenen fünf Jahren von knapp 115.000 auf rund 1.700.000 gestiegen, analog dazu die Speicherkapazität: um das 16-fache. Bei Gewerbespeichern wuchs die Kapazität um das zehnfache, Großspeicher haben um den Faktor vier zugelegt. Zuwächse sind auch dringend nötig, um die Energiewende vorantreiben zu können. Nach einer Studie des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme ISE benötigt Deutschland bis zum Jahr 2030 insgesamt 100 GWh elektrischer Speicherkapazität.

UND DIE GRÖSSE ZÄHLT DOCH

Eine wichtige Rolle könnten dabei Großspeicher spielen. Mit diesem Begriff werden Batterien mit mehr als einem GW Leistung bezeichnet. Sie haben eine Effizienz von über 90 Prozent – das heißt, maximal zehn Prozent der Energie gehen verloren – und können sofort ihre volle Leistung erbringen. Diese Anlagen erfahren in Deutschland momentan einen Boom. Als Beleg haben die Energiespezialist:innen des Analyseunternehmens Montel im Oktober 2024 das Ergebnis einer Umfrage unter den Übertragungsnetzbetreibern in Deutschland veröffentlicht: Demnach liegen ihnen Anträge für Großspeicheranlagen vor, deren Gesamtleistung bei rund 160 GW läge. Wie viele dieser Anträge tatsächlich in betriebsbereite Anlagen münden, steht allerdings auf einem anderen Blatt und lässt sich nicht seriös einschätzen.

Doch es gibt hierzulande genügend Großspeicherprojekte, die bereits angelaufen sind. Im niedersächsischen Alfeld etwa baut die Münchner Firma Kyon Energy einen Stromspeicher, der eine Kapazität von 275 MWh haben soll. In Staßfurt in Sachsen-Anhalt plant das bayerische Unternehmen Eco Stor eine Anlage, die es sogar auf 600 MWh Speicherkapazität bringen soll. Für die Inbetriebnahme peilt die Firma das zweite Quartal 2027 an. Einen weiteren Großspeicher in Sachsen-Anhalt baut das französische Unternehmen Neoen in Arneburg bei Stendal, angestrebt wird eine Anlage mit 90 MWh Kapazität. Der Bau soll 2026 fertiggestellt werden.

Das sind nur drei Beispiele – welche Bedeutung Großspeicher künftig haben können, zeigt eine Untersuchung des Beratungsunternehmens Enervis: Die Kapazität von Großspeichern in Deutschland könnte demzufolge bis 2026 auf sieben GWh anwachsen.

Bleibt ein Speichermedium, das durch seine unschlagbare Dezentralität besticht: Die Batterien in den mehr als 1,5 Millionen Elektroautos, die in Deutschland unterwegs sind. Unter optimalen Bedingungen, die Politik, Stromanbieter und Netzbetreiber schaffen müssten, würde das bidirektionale Laden, bei dem sowohl Strom getankt als auch ins Netz abgegeben wird, die Grundlage für einen Großspeicher bilden – der gar nicht erst gebaut werden müsste.